Nichtchristliche Religionen und Konfessionslose

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts besuchten regelmässig jüdische Händler die Thuner Märkte, wo sie mit Vieh und Pferden handelten oder Textilien und Haushaltswaren verkauften. Ab den 1860er-Jahren, als in der Schweiz die Niederlassungsfreiheit endlich auch für die Juden galt, eröffneten einige von ihnen in der Stadt ein Geschäft. Um 1900 umfasste die jüdische Gemeinschaft in Thun 26 Personen, den Höchststand erreichte sie 1921 mit 11 Familien und insgesamt 44 Personen. Sie bildeten zwar keine selbständige jüdische Gemeinde, an hohen Feiertagen fanden jedoch Gottesdienste in einem speziell dafür eingerichteten Betsaal statt. Möglicherweise befand sich dieser im Blaukreuzhof (bis 1910 Hotel Schweizerhof) an der Gewerbestrasse.82

Dass es auch in Thun Antisemitismus gab, zeigt folgende Episode: 1901 wehrten sich die jüdischen Geschäftsleute in einem Brief an den «Täglichen Anzeiger» gegen den Ausdruck «Börsenjude», welchen die Zeitung in zwei Artikeln verwendet hatte: «Eine derartige verallgemeinerte Verächtlichmachung einer ganzen Bevölkerungsklasse ist kleinlich und untolerant.» Die Zeitungsredaktion fand eine Entschuldigung unnötig: «Dass ein solcher Ausdruck – wir haben ihn nicht erfunden und er existiert schon lange – besteht, daran sind wir nicht schuld.»83 Ab den 1920er-Jahren ging die Zahl der Jüdinnen und Juden in Thun kontinuierlich zurück, nach dem Zweiten Weltkrieg lösten sie den Betsaal auf und übergaben die Kultgegenstände der jüdischen Gemeinde in Bern.84

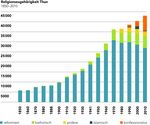

Bis heute gehören die meisten Thunerinnen und Thuner der reformierten Kirche an. Die katholische Kirche (hier inklusive Christkatholiken) erhöhte ihre Mitgliederzahl vor allem 1950–1970 rasch.

Die Zunahme der Kategorie «andere» (Freikirchen, Judentum, Buddhismus, Hinduismus und weitere Religionsgemeinschaften) zeigt die religiöse Pluralisierung seit 1970. Konfessionslose und Muslime sind erst ab 1990 separat erfasst.

Im 20. Jahrhundert tauchten hierzulande vermehrt auch andere nicht-christliche Konfessionen auf. Der Buddhismus, den Migrantinnen und Migranten aus Tibet und Südostasien in den 1960er-Jahren mitbrachten, war nicht völlig unbekannt. Selbst in Thun hatte schon 1902 ein Vortrag über den Buddhismus stattgefunden. Wie die indischen Religionen wurde er in der westlichen Welt vorerst mehr als Philosophie denn als Religion wahrgenommen. Meditation und Yoga fassten ab den 1920er-Jahren in der Schweiz Fuss, in Thun entstand 1969 eine Yogaschule. Die südindisch-tamilische Variante des Hinduismus erreichte unser Land in den 1980er-Jahren mit den Flüchtlingen aus Sri Lanka. In Steffisburg richteten sie 1998 einen Hindutempel ein.85

Seit den 1990er-Jahren kamen Musliminnen und Muslime aus Exjugoslawien, der Türkei, dem Nahen Osten und Afrika in die Schweiz. Dadurch wurde der Islam hier zur drittstärksten, aber kulturell und ethnisch sehr heterogenen Religionsgemeinschaft. In Thun bekannten sich um 1990 gut 300 Personen zum Islam, zur Jahrtausendwende waren es 1360. Der Verein Islamisches Kulturzentrum IKRE betrieb ab 1999 in einem Lagerhaus in Steffisburg eine Moschee, welche er 2010 an die Rampenstrasse beim Bahnhof Thun verlegte. Die meisten Vereinsmitglieder sind aus Mazedonien und dem Kosovo stammende Albaner, andere kommen aus Bosnien, der Türkei oder aus dem arabischen Raum. Damit Verstorbene nach dem islamischen Ritus bestattet werden können, richtete die Stadt 2009 auf dem Schorenfriedhof das zweite muslimische Grabfeld im Kanton Bern ein.86

Vor allem aber verwandelten die Säkularisierung sowie die Individualisierung und Pluralisierung der Weltanschauungen die schweizerische Religionslandschaft ab etwa 1970 grundlegend. Die früher selbstverständliche Bindung an religiöse Institutionen und Rituale weichte sich auf, viele Personen fühlten sich keiner Kirche mehr verpflichtet. In der Schweiz stieg der Anteil der Konfessionslosen 1970–2014 von 1,2 auf 22 Prozent; 2013 war knapp ein Fünftel der Thunerinnen und Thuner konfessionslos. Ein Teil dieser Menschen wandte sich einer individuellen Spiritualität zu, andere leben areligiös, ohne deswegen wie früher gesellschaftliche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Für die evangelisch-reformierte Kirche resultierte aus dieser Entwicklung ein massiver Mitgliederrückgang, der seit 1970 auch in Thun spürbar ist. Die Mitgliederzahl der katholischen Kirche war in Thun in der wirtschaftlichen Krise zwischen 1970 und 1980 ebenfalls rückläufig, nahm danach allerdings dank der Zuwanderung aus katholischen Ländern wieder leicht zu.87